Capodanno Pisano

Il computo del tempo

Il calendario in uso corrente vede iniziare l’anno il 1 gennaio e concludersi il 31 dicembre. Ma non è sempre stato così, essendo il computo del tempo basato su convenzioni che andavano cambiando con le tradizioni e le culture dei popoli. La questione è molto complessa: vediamone alcuni in uso nel medioevo.

| Approfondimento: Il Calendario |

Calendario deriva il suo nome dalle Calende Romane, ovvero il primo giorno di ogni mese secondo il computo del tempo istituito tradizionalmente da Romolo in poi. Inizialmente era un calendario lunare diviso in dieci mesi con inizio alla luna piena di marzo. Il termine latino mensis infatti deriva da un vocabolo indoeuropeo che significa luna, (stessa radice del tedesco Mond e dell’inglese moon). Mancavano 61 giorni invernali che, semplicemente, non venivano conteggiati per poi riprendere il conteggio al marzo successivo. Questo perché d’inverno, col freddo, difficilmente c’era necessità di stabilire una data. I calendari servivano esclusivamente come libri dei conti. Il termine Calenda, latino, deriva dal verbo calare, ovvero “chiamare, convocare”, in quanto in quei giorni si convocava il popolo per bandire le feste, i giochi, i giorni fasti e quelli nefasti. Secondo la tradizione, Numa Pompilio, secondo re di Roma, aggiunse i mesi di gennaio e febbraio, ma per far tornare questo sistema di conteggio con l’anno tropico ogni tanto, a discrezione del pontefice massimo, si aggiungeva un mese intercalare (mercedonio). Il calendario fu poi riformato da Giulio Cesare, da cui “calendario giuliano”, un sistema molto simile al nostro e l’introduzione dell’anno bisestile. Questo computo del tempo ebbe successo e durò molti anni fino al 1582 con la riforma voluta da papa Gregorio XIII. |

Calendario ab incarnatione

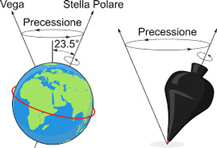

Il modello di calendario ab incarnazione poneva l’inizio dell’anno il 25 di marzo, ovvero l’incarnazione di Gesù Cristo. La scelta di tale data, nell’ottica cristiana, era legata proprio al concepimento di Gesù nove mesi prima della nascita, il 25 dicembre. Ovviamente tali date non sono state inventate dalla religione cristiana, e furono già state utilizzate da tante altre religioni precedenti, tra le quali il mitraismo, per motivi astrologici: si tratta infatti delle date associabili agli equinozi e ai solstizi che regolavano la vita sulla Terra. Ogni attività era infatti legata al Sole che con la sua luce e il suo calore permetteva la vita. Anticamente non esisteva di certo l’energia elettrica! Il momento in cui il giorno era più corto della notte in assoluto (solstizio d’inverno) era visto come la nascita (o rinascita) del dio in quanto, da quel giorno in poi, il dì e quindi la vita si allungava. All’opposto, nel solstizio d’estate, quando il giorno era più lungo della notte in assoluto, si festeggiava il pieno potere del dio con feste e fuochi (che nella tradizione cristiana ad esempio sono diventati i fuochi di San Giovanni). La variabilità di queste date è dovuta al fenomeno noto come precessione degli equinozi.

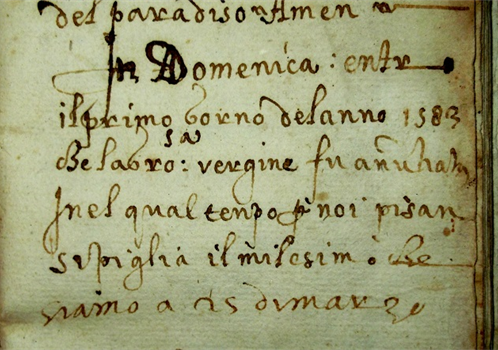

Il calendario ab incarnazione era in uso ad esempio a Pisa, Firenze e Siena. Mentre però Firenze e Siena facevano partire l’anno con tre mesi di ritardo rispetto al calendario odierno, Pisa invece lo anticipava di nove mesi.

Ad esempio la data di fondazione del campanile del duomo, che figura incisa nel monumento come agosto 1174, è da intendersi in Stile Pisano e quindi corrisponde all’agosto 1173 del calendario odierno.

| Approfondimento: La precessione degli equinozi |

| Gli equinozi, e i solstizi, non restano fissi nel calendario, a prescidere dal tipo di computo del tempo utilizzato. Questo perché la Terra compie un movimento simile a quello di una trottola, cambiando in modo lento ma continuo l’orientamento del suo asse. Questo moto compie un giro completo nell’arco di circa 25772 anni (anno platonico). Questa precessione ha vari effetti, ma vediamo nel particolare per gli equinozi. La linea degli equinozi è una linea immaginaria che collega il punto in cui si verifica l’equinozio di primavera con quello dell’equinozio di autunno. Questa linea si sposta di circa 1° ogni 71,6 anni. Anticipandosi di anno in anno si parla di precessione, dal latino praecessio e significa proprio “che viene prima”, e dà il nome all’intero fenomeno. Questo anticiparsi degli equinozi fa sì che il ciclo delle stagioni avvenga ogni anno un po’ prima, comparando l’anno tropico, il tempo impiegato dal Sole per tornare nella solita posizione vista dalla Terra, e l’anno siderale, il tempo che impiega il Sole a tornare nella solita posizione con riferimento alle stelle fisse, risultando in un anticipo di 20 minuti. Il calendario giuliano in uso dai tempi di Giulio Cesare, si basava sull’anno tropico e, nonostante la correzione con un anno bisestile ogni quattro anni, si accumulava qualche minuto ogni anno. Nel XVI secolo questa eccedenza era di 10 giorni: questo portò all’istituzione di un nuovo calendario, quello gregoriano, che non considerava bisestili alcuni anni, nel particolare quelli “centenari” (che finiscono con 00) che non siano divisibili per 400. Con questo “trucchetto” l’anno medio diventa molto simile all’anno tropico, con uno scarto di pochi secondi. Quell’anno, era il 1582, per ripristinare le date degli equinozi, si tolsero letteralmente 10 giorni dal calendario e si passò da giovedì 4 ottobre a venerdì 15 ottobre. |

Calendario ab Nativitate

Molto simile allo stile ab incarnazione per i motivi della scelta della data del capodanno, ma che invece poneva il 25 dicembre (solstizio d’inverno e, per la religione cristiana, nascita di Gesù Cristo) come primo giorno dell’anno. Era in vigore ad esempio ad Arezzo e Roma.

Calendario ab Circumcisione

È lo stile di computo dell’anno utilizzato anche oggi con il capodanno il 1° gennaio. Era già in uso ai tempi di Giulio Cesare, ma ebbe diffusione molto più tardi in epoca rinascimentale a partire dalla Germania (1544), Francia (1564), Stato della Chiesa (1582), Scozia (1600) e Inghilterra (1752). Nel Granducato di Toscana venne introdotto soltanto il 20 novembre 1749 per decreto di Francesco Stefano di Lorena.

Immaginatevi che confusione devono aver trovato gli Asburgo-Lorena quando, subentrati come nuovi Granduchi, trovarono un territorio suddiviso in diversi calendari con documenti del solito periodo che però avevano date differenti a Pisa e a Firenze

| Approfondimento: L’abolizione del Capodanno Pisano |

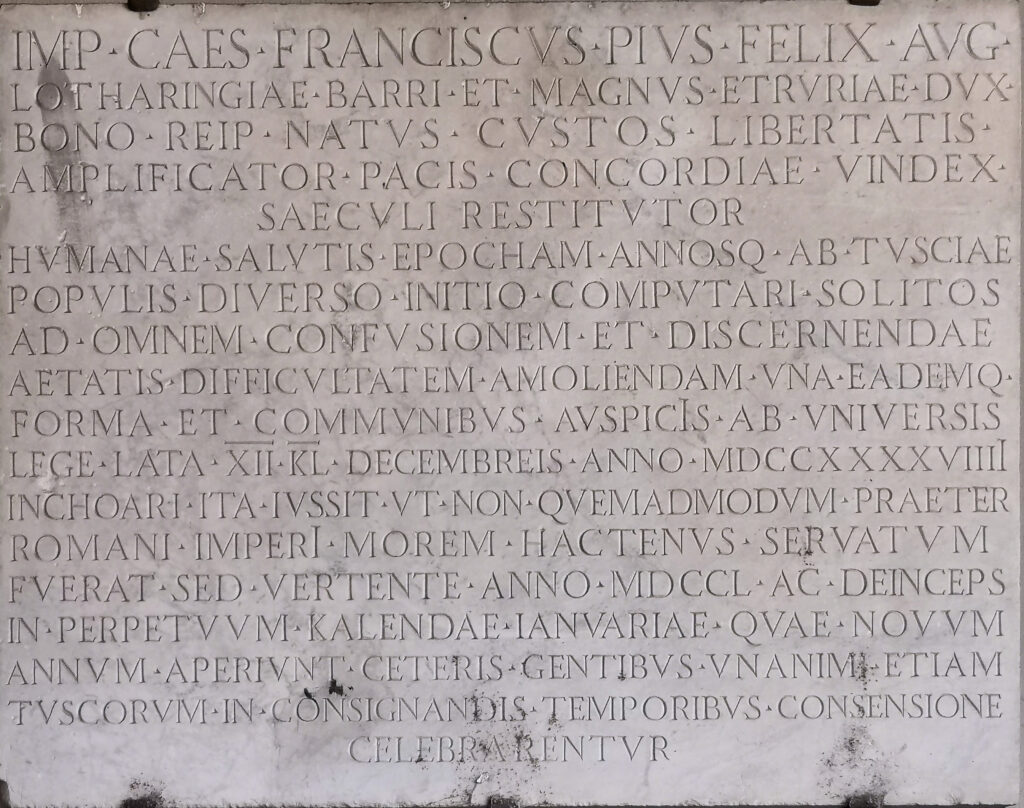

| Come detto in precedenza, il 20 novembre 1749 tutti i calendari preesistenti nel Granducato furono aboliti in favore del calendario ab circuncisionem del tipo che usiamo ancora oggi. Tale evento è testimoniato da una lapide posta in Pisa sotto i loggiati di Palazzo Pretorio. L’iscrizione recita: |

| IMP. CAES. FRANCISCUS PIUS FELIX AUG. LOTHARINGIAE BARRI ET MAGNUS ETRURIAE DUX BONO REIP. NATUS CUSTOS LIBERTATIS AMPLIFICATOR PACIS CONCORDIAE VINDEX SAECULI RESTITUTOR HUMANAE SALUTIS EPOCHAM ANNOSQ. AB TUSCIAE POPULIS DIVERSO INITIO COMPUTARI SOLITOS AD OMNEM CONFUSIONEM ET DISCERNENDAE AETATIS DIFFICULTATEM AMOLIENDAM UNA EADEMQ. FORMA ET COMMUNIBUS AUSPICIS AB UNIVERSIS LEGE LATA XII KL. DECEMBREIS ANNO MDCCXXXXVIIII INCHOARI ITA IUSSIT UT NON QUEMADMODUM PRAETER ROMANI IMPERI MOREM HACTENUS SERVATUM FUERAT SED VERTENTE ANNO MDCCL AC DEINCEPS IN PERPETUUM KALENDAE IANUARIAE QUAE NOVUM ANNUM APERIUNT CETERIS GENTIBUS UNANIMI ETIAM TUSCORUM IN CONSIGNANDIS TEMPORIBUS CONSENSIONE CELEBRARENTUR |

| La cui traduzione è la seguente: |

| L’Imperatore (e) Cesare Francesco, Pio, Fortunato, Augusto, duca di Lorena e di Bar e granduca di Toscana, nato per il bene della collettività , custode della libertà, consolidatore della pace, difensore della concordia, restauratore dell’età presente, ha stabilito quanto segue: – che, per rimuovere ogni confusione e ogni difficoltà nel computo del tempo, con legge del 20 novembre del 1749, la spezzatura dell’anno e il conteggio degli anni dell’era di Cristo, solitamente scanditi dai popoli dell’Etruria con un punto di partenza che è loro particolare, vengano fatti cominciare da tutti quanti in un solo e identico modo, e con dei comuni intenti; – così che, non come fino ad ora era stato sistematicamente praticato, contro l’usanza dell’Impero Romano, a partire dal prossimo anno 1750, invece, e da quel momento per sempre, nella registrazione delle date le calende di gennaio, che segnano l’inizio dell’anno fra tutti gli altri popoli, siano adoperate anche da quello dei Toscani, con uno spirito di unanime affiatamento. |

Calendario ab Resurrectione

Noto anche come ab Paschale o ab Passione Domini è un calendario, per fortuna raro, che faceva iniziare l’anno con la Pasqua cristiana. Essendo una data mobile potete capire quanto diventa complicato calcolare gli anni di un documento! Usato pochissimo in Italia, era più comune nella Francia medioevale.

Stile Bizantino

È il calendario utilizzato nell’Impero Romano d’Oriente e ci si riferisce spesso come al “calendario bizantino”. Iniziava il 1° settembre, giorno ritenuto la data della creazione, e l’anno 0 era il 5509 a.C.

Fu in vigore dal 312 d.C. e, sebbene nei territori occidentali cadde poi in disuso, nei territori orientali rimase in vigore fino a quando l’imperatore russo Pietro I il Grande non lo abolì per passare al calendario gregoriano nel 1699.

Stile Veneto

Lo stile veneto (more veneto), proprio della Repubblica di Venezia, faceva iniziare l’anno il 1° marzo. Di derivazione antica, come il già citato Calendario Romano, era in uso esclusivamente alla Repubblica di Venezia, mentre le autorità ecclesiastiche e i territori sudditi utilizzavano gli stili ad cirumcisionem o ab nativitatem. Lo stile veneto cadde in disuso con la fine della Repubblica di Venezia nel 1797.

Archivio di Stato di Siena

I festeggiamenti

La venuta dell’anno nuovo era recepita in maniera un po’ diversa a quanto avviene oggi. Adesso guardiamo l’orologio, aspettiamo la mezzanotte e poi festeggiamo, magari precedendo l’attesa con un cenone. Un tempo non era così. D’altra parte a chi interessava sapere che era il 1° gennaio, il 5 aprile o il 23 ottobre, se non a un burocrate o un amministratore? Le date precise servivano a far valere una legge, un decreto, da tal data a tal altra. Ma alla gente comune no, ogni giorno era uguale, l’unica cosa importante erano le ore di luce durante la giornata nelle quali si poteva lavorare, e il ciclo delle stagioni. A nessuno sarebbe mai venuto in mente di tirare fuochi d’artificio per celebrare il nuovo anno nel 1253.

Persino l’idea di un cambio di data con la mezzanotte non era così scontato. Essendo il Sole il vero orologio dell’epoca, nell’anno pisano lo scoccare del capodanno non era alla mezzanotte tra un giorno ed un altro, ma a mezzogiorno. La gente non aveva orologi da polso, ma poteva “leggere” l’ora del giorno tramite meridiane vere e proprie, o artifizi costruttivi negli edifici stessi. Le ombre gettate da particolari gnomoni, le luci di particolari finestre, tutte indicavano il periodo dell’anno a chi lo sapeva leggere. Questa tradizione è andata purtroppo perduta. Tanti segni sono rimasti, ma non li sappiamo più leggere.

Nella nostra Primaziale c’era uno di questi “orologi solari” che indicava l’inizio del’Anno Pisano proprio dentro il Duomo.

Purtroppo le tante modifiche a cui è stata sottoposta la Cattedrale ha cancellato questo ed altri orologi, nel particolare con la costruzione delle sagrestie. La tradizione dell’ormai famoso “raggio di sole” è una reinvenzione di inizi XX secolo. Attualmente infatti un raggio di sole proveniente da una finestrella sul lato sud della cattedrale illumina un punto sul lato opposto segnalato da una mensola a forma di uovo proprio a mezzogiorno del 25 marzo.

Tale orologio esisteva, come detto prima, in epoca medioevale, ma era un po’ diverso: il raggio di sole (unica costante) entrava da un’altra finestra, oggi tamponata, detta “finestra aurea” e che, con tutta probabilità, era quella che riporta un bassorilievo di spoglio romano raffigurante due imbarcazioni al porto, poi replicato anche sul campanile. Da lì tale raggio doveva colpire una zona in prossimità dell’altar maggiore. Essendo tutto il pavimento stato rifatto intorno al XVII secolo, abbiamo perso il riferimento che potrebbe però essere ancora esistente sotto alla pavimentazione attuale, come avviene per la parte di mosaico cosmatesco sotto il pavimento davanti alla Madonna di Sotto gli Organi.

Questo orologio non era il solo: l’intera piazza è piena di riferimenti solari: dai volti sulla parete sud-est del Campo Santo, a tutta la struttura del Battistero. Si rimanda per maggiori dettagli alla lettura dell’opera del Burgalassi (vedi note).

Un’ultima curiosità riguarda l’esattezza dell’ora solare con quella reale. L’orario cambia con progredire dei meridiani rispetto al punto di riferimento convenzionalmente scelto come il meridiano che passa per Greenwich. Attualmente l’orario vigente in Italia è quello scelto per il meridiano che passa tra Termoli ed Etna (regio decreto del 10 agosto 1893). Tra Pisa e quel meridiano esiste una differenza di circa 12 minuti. Questo si traduce nel fatto che il mezzogiorno che noi festeggiamo guardando l’orologio e il raggio di sole “ricostruito” ad inizi XX secolo non corrisponde al vero Capodanno Pisano astronomico che in realtà avviene 12 minuti circa prima.

testo a cura di Giovanni Valdiserra